當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

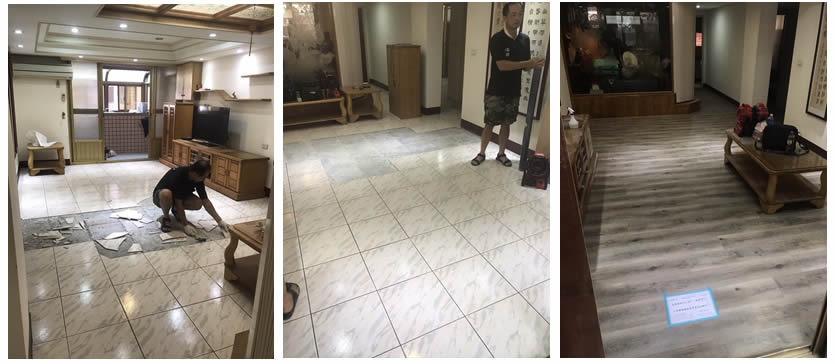

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 桃園瓷磚工程

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 苗栗磁磚凸起破裂修繕推薦

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,新竹磁磚凸起翻新推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 新竹磁磚翻修推薦

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 新竹磁磚凸起爆裂翻修費用

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 桃園磁磚凸起修繕推薦

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

桃園瓷磚凸起爆裂修補推薦小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 苗栗地磚破裂翻修推薦

你不必追求優秀,但可以做到良好 你不必追求優秀,但可以做到良好。多不合乎常理的一句話?老師、家長常在我們耳邊說的就是,你要努力奮斗。努力學習,你要爭取拿到優秀…我們也習以為常的把優秀作為自己的追求、奮斗目標。我想說的是優秀本沒有錯,錯的只是我們的態度。 還記得《非誠勿擾》上的一屆男嘉賓給我留下了很深的印象。他的出場毫不夸張,沒有優雅的歌聲、也沒有帶走標志性的動作出場。這只是拿著話筒簡單的介紹著自己,給人的第一印象儼然就是一個樸實的勞動大眾形象。一開場他還挺害羞的,不過我還是挺看好他的,也不知道為什么會有一種莫名的好感。可是當他的VCR放完,嘉賓們和孟飛問他問題后,所有人都開始懵了,我也有點搞不懂了。年近40卻至今沒有談過戀愛,我不知道這可不可以用單純來形容他。美國的留學生,高學歷加海歸派,在常人看來這是不是完人了啊?很遺憾的是最后沒有一位女嘉賓愿意給他留燈。就像他自己在說的一樣,他一直在追求著自己的夢想,一直努力的做到最好,他想的是要做到完美。我想他也許就是因為他單一的追求自己的夢想而錯過了與自己擦肩而過的她吧!我不禁想,一個人追求完美,追求優秀有錯嗎?那樣的人難道不正是我們應該追誰的榜樣?然而他只是在為了優秀而追求優秀,為了完美而追求完美。所以他刻意想把每一件事情都做好,做到自己優秀的標準。 哪怕只是衣服上的一顆小小的紐扣。他小心謹慎的回答著嘉賓們的問題,他想把每一個問題都回到出來,還要回答得很完美。然而事情往往不那么如愿,為什么他就不可以直接回答不知道呢?想表現出自己的優秀,但結果卻讓人大失所望。他追求完美,但也正因為這樣而忽視了身旁的人。 我們不應該把自己的主觀意愿強加在別人的身上。因為對于大多數人,活得快樂就是他們的追求,而這種快樂往往不需要建立在優秀的基礎上。不是每一個人都有那個精力、那個毅力去達到優秀。我們在為自己的信仰奮斗的時候,何不時不時的放慢腳步,駐足欣賞一下路邊的風景呢?哪怕只是簡單的嗅嗅帶著泥土芳香的空氣。 你不必追求優秀,但可以做到良好。我不激進,同時也不推崇無為思想,畢竟在美好的精神生活都是建立在物質生活基礎上的。但我想說的是一種生活態度。 你不必追求優秀,但可以做到良好。這不是消極的逃避思想,反而我覺得是一種積極的生活態度。 不必做到優秀,但可以做到良好。沒有哪一個鳥窩是建在書頂端的,但至少也是是的一半以上。這就是鳥的智慧,我想不簡單是高處不甚寒吧!我們不需要使出渾身解數使自己保持第一,但我們有能力不被甩在后面。 不必追求優秀,你就沒有那么大的壓力,那樣的你才是真正屬于自己的。心情也會變得格外開朗,自然什么事情也會變得順利了。有句話說的好,沒有方向的船,什么風都不會是順風的,所以當你準備遠航時請至少選擇一個方向。我們都是一樣的人,有的人走在我們前面,那只是他們比我們稍加努力而已。(勵志文章 www.lz13.cn)不必羨慕那些走在最前面的人,因為有一天我們同樣會到達他去過的地方。我們有能力做到良好,這是對自己的自信,也是給自己的最好的動力。有一個良好的心態加上恰當的目標,還有什么好擔心的呢?開始自己的遠航吧! 不必追求優秀。但可以做到良好。生命不是一個100米的沖刺,我們時時刻刻都在準備著自己的馬拉松。那些累了的人兒,就放慢腳步,稍稍休息一下吧!駐足欣賞一下身邊的風景,畢竟有些一旦錯過就不再。實踐證明,勻速才是跑馬拉松的最好方法。 不必追求優秀,但可以做到良好。保持一個良好的心態開始我們的征程。我們自信可以做到良好。至于可不可以做到優秀就隨時間去證明,世人去評價吧! 一個人如果太努力在活給別人看,就會痛苦得不得了。今天如果你相信自己做得還不錯,不在乎別人怎么看你的時候,你真的可以很自在。 別花一輩子的時間去過生命而不用一天的時間去享受生活。分頁:123

我忍你,一輩子 文/輝姑娘 一 坐船從香港去澳門,看到一個女孩在船艙里嘔吐,看上去難受得撕心裂肺。我過去幫她換袋子,她虛弱地說“謝謝”。 看她面色蒼白,我不忍心離開,于是拍著她的背,努力找些話題陪她聊天,想分散她的注意力。 女孩說自己是香港人,去澳門是為了看男朋友。我說,他怎么不來看你?她嘆氣說,他父母都有很嚴重的疾病,需要臥床護理,不能長時間離開。我又問,那你怎么不干脆跟他一起生活呢?女孩說自己家里目前也有事情,暫時還不能徹底放下。 我皺眉:“你的暈船癥一直都這么嚴重嗎?” 她說:“是。每次都吐,吃藥都沒有任何改善。” 我說,那你還經常去澳門?她說,每周都去看他,風雨無阻,去的時候吐一次,回來時再吐一次。 我驚訝地問:“你們戀愛多久了?” 女孩想了想:“我們18歲戀愛,今年我28歲,這已經是我們戀愛的第10個年頭了。” 我幾乎不能相信自己的耳朵。一周兩次嘔吐,一月8次,一年96次。10年,她折騰了自己近千次。 女孩看著我懷疑的表情笑了,說:“我沒有騙你。不過還好,下個月我們就可以結婚了。這樣的日子也終于熬到頭了。” 我問她:“是什么力量讓你堅持了這么久?” 女孩還是笑著:“每次我吐得想死的時候,我就想,只要忍一會兒就能見到他了。忍啊忍的,船就到了。忍啊忍的,一眨眼就過了10年。” 二 一對老夫妻,妻子有嚴重的潔癖,丈夫卻相反,很不講究個人衛生,又不喜歡做家務,兩人經常為這事吵架。妻子罵丈夫,什么難聽的詞都用上了,丈夫卻依然故我。 所有人都沒想到,在生活上這么不合拍的一對夫妻,始終沒有離婚。幾十年過去,在他們過完銀婚紀念日的第二天,老太太忽然被送進了醫院,經過診斷,她患上了帕金森綜合征。 兒女都勸父親把她留在療養院里,他們很清楚父親被母親照顧了一輩子,連起碼的清潔房屋都不會,又怎么伺候病人?誰知父親十分堅持,將老太太接出醫院,帶回了家。 多年過去,再到他們家做客的人都深感驚訝。那間小小的二人居所被打掃得窗明幾凈,老太太絲毫未見消瘦,面色紅潤健康。雖然坐在輪椅里目光呆滯,流著口水,老頭兒卻耐心地一再幫她擦干凈。老兩口身上的衣服十分整潔,散發著老太太最喜歡的檸檬香皂味道。 親友都佩服他,老頭兒卻一本正經地糾正說:“我老婆才值得佩服,我想到自己以前那么邋遢,她居然可以忍我那么多年,就覺得她是真的愛我。所以我還她多少,都是應該的。” 他掰著手指頭給大家算。“她忍了我半輩子,我再忍她半輩子,我倆湊到一起就是一輩子,這才是圓滿。” 三 這世上從來沒有輕松的忍耐,所有的恒久都意味著漫長、枯燥和克制。 最初,愛是甜蜜的麻藥,讓人變得任勞任怨、拼盡全力,可以大幅度提高痛苦的耐受力。 然而隨著時間流逝,藥力退去時,痛苦將會被敏銳地感知到。更重要的是,那時才會發現忍耐已成為一種習慣,在苦澀中悄然品出人生的種種滋味,如茶般回甘。 這讓人無法自拔,也讓人心甘情愿。 被求愛時,聽到的無非是“我想你”“我等你”類似的誓言,又有幾人敢信誓旦旦地說出一句:我忍你,一輩子。 我愿意忍你的懶惰與笨拙,而你愿意忍我的聒噪與挑剔。 更重要的是,因為心疼對方忍耐時的痛苦,我們愿意為彼此盡力修正自身的缺陷,從而變成更優美默契的對手戲,這才是詩一般的結局。這談不上完美,卻是極致浪漫的深意。 不成熟的人一輩子都沒明白這些道理 兒欠娘親一輩子 那些人有一輩子都花不完的錢,為什么還拼命工作?分頁:123

周國平:思考死:有意義的徒勞 一 死亡和太陽一樣不可直視。然而,即使掉頭不去看它,我們仍然知道它存在著,感覺到它正步步逼近,把它的可怕陰影投罩在我們每一寸美好的光陰上面。 很早的時候,當我突然明白自己終有一死時,死亡問題就困擾著我了。我怕想,又禁不住要想。周圍的人似乎并不掛慮,心安理得地生活著。性和死,世人最諱言的兩件事,成了我的青春期的痛苦的秘密。讀了一些書,我才發現,同樣的問題早已困擾過世世代代的賢哲了。"要是一個人學會了思想,不管他的思想對象是什么,他總是在想著自己的死。"讀到托爾斯泰這句話,我慶幸覓得了一個知音。 死之迫人思考,因為它是一個最確鑿無疑的事實,同時又是一件最不可思議的事情。既然人人遲早要輪到登上這個千古長存的受難的高崗,從那里被投入萬劫不復的虛無之深淵,一個人怎么可能對之無動于衷呢?然而,自古以來思考過、抗議過、拒絕過死的人,最后都不得不死了,我們也終將追隨而去,想又有何用?世上別的苦難,我們可小心躲避,躲避不了,可咬牙忍受,忍受不了,還可以死解脫。惟獨死是既躲避不掉,又無解脫之路的,除了接受,別無選擇。也許,正是這種無奈,使得大多數人寧愿對死保持沉默。 金圣嘆對這種想及死的無奈心境作過生動的描述:"細思我今日之如是無奈,彼古之人獨不曾先我而如是無奈哉!我今日所坐之地,古之人其先坐之;我今日所立之地,古之人之立之者,不可以數計矣。夫古之人之坐于斯,立于斯,必猶如我之今日也。而今日已徒見有我,不見古人。彼古人之在時,豈不默然知之?然而又自知其無奈,故遂不復言之也。此真不得不致憾于天地也,何其甚不仁也!" 今日我讀到這些文字,金圣嘆作古已久。我為他當日的無奈嘆息,正如他為古人昔時的無奈嘆息;而毋須太久,又有誰將為我今日的無奈嘆息?無奈,只有無奈,真是夫復何言! 想也罷,不想也罷,終歸是在劫難逃。既然如此,不去徒勞地想那不可改變的命運,豈非明智之舉? 二 在雪萊的一篇散文中,我們看到一位雙目失明的老人在他女兒攙扶下走進古羅馬柯利修姆競技場的遺址。他們在一根倒臥的圓柱上坐定,老人聽女兒講述眼前的壯觀,而后懷著深情對女兒談到了愛、神秘和死亡。他聽見女兒為死亡啜泣,便語重心長地說:"沒有時間、空間、年齡、預見可以使我們免于一死。讓我們不去想死亡,或者只把它當作一件平凡的事來想吧。" 如果能夠不去想死亡,或者只把它當作人生司空見慣的許多平凡事中的一件來想,倒不失為一種準幸福境界。遺憾的是,愚者不費力氣就置身于其中的這個境界,智者(例如這位老盲人)卻須歷盡滄桑才能達到。一個人只要曾經因想到死亡感受過真正的絕望,他的靈魂深處從此便留下了幾乎不愈的創傷。 當然,許多時候,瑣碎的日常生活分散了我們的心思,使我們無限想及死亡。我們還可以用消遣和娛樂來轉移自己的注意力。事業和理想是我們的又一個救主,我們把它懸在前方,如同美麗的晚霞一樣遮蓋住我們不得不奔赴的那座懸崖,于是放心向深淵走去。 可是,還是讓我們對自己誠實些吧。至少我承認,死亡的焦慮始終在我心中潛伏著,時常隱隱作痛,有時還會突然轉變為尖銳的疼痛。每一個人都必將迎來"沒有明天的一天",而且這一天隨時會到來,因為人在任何年齡都可能死。我不相信一個正常人會從來不想到自己的死,也不相信他想到時會不感到恐懼。把這恐懼埋在心底,他怎么能活得平靜快樂,一旦面臨死又如何能從容鎮定?不如正視它,有病就治,先不去想能否治好。 自柏拉圖以來,許多西哲都把死亡看作人生最重大的問題,而把想透死亡問題視為哲學最主要的使命。在他們看來,哲學就是通過思考死亡而為死預作準備的活動。一個人只要經常思考死亡,且不管他如何思考,經常思考本身就會產生一種效果,使他對死亡習以為常起來。中世紀修道士手戴刻有骷髏的指環,埃及人在宴會高潮時抬進一具解剖的尸體,蒙田在和女人做愛時仍默念著死的逼近,凡此種種,依蒙田自己的說法,都是為了:"讓我們不顧死亡的怪異面孔,常常和它親近、熟識,心目中有它比什么都多吧!"如此即使不能消除對死的恐懼,至少可以使我們習慣于自己必死這個事實,也就是消除對恐懼的恐懼。主動迎候死,再意外的死也不會感到意外了。 我們對于自己活著這件事實在太習慣了,而對于死卻感到非常陌生,--想想看,自出生后,我們一直活著,從未死過!可見從習慣于生到習慣于死,這個轉折并不輕松。不過,在從生到死的過程中,由于耳聞目染別人的死,由于自己所遭受的病老折磨,我們多少在漸漸習慣自己必死的前景。習慣意味著麻木,蕓蕓眾生正是靠習慣來忍受死亡的。如果哲學只是使我們習慣于死,未免多此一舉了。問題恰恰在于,我不愿意習慣。我們期待于哲學的不是習慣,而是智慧。也就是說,它不該靠嘮叨來解除我們對死的警惕,而應該說出令人信服的理由來打消我們對死的恐懼。它的確說了理由,讓我們來看看這些理由能否令人信服。 三 死是一個有目共睹的事實,沒有人能否認它的必然性。因此,哲學家們的努力便集中到一點,即是找出種種理由來勸說我們--當然也勸說他自己--接受它。 理由之一:我們死后不復存在,不能感覺到痛苦,所以死不可怕。這條理由是伊壁鳩魯 首先明確提出來的。他說:"死與我們無關。因為當身體分解成其構成元素時,它就沒有感覺,而對其沒有感覺的東西與我們無關。""我們活著時,死尚未來臨;死來臨時,我們已經不在。因而死與生者和死者都無關。"盧克萊修也附和說:"對于那不再存在的人,痛苦也全不存在。" 在我看來,沒有比這條理由更缺乏說服力的了。死的可怕,恰恰在于死后的虛無,在于我們將不復存在。與這種永遠的寂滅相比,感覺到痛苦豈非一種幸福?這兩位古代唯物論者實在是太唯物了,他們對于自我寂滅的荒謬性顯然沒有絲毫概念,所以才會把我們無法接受死的根本原因當作勸說我們接受死的有力理由。 令人費解的是,蘇格拉底這位古希臘最智慧的人,對于死也持有類似的觀念。他在臨刑前談自己坦然赴死的理由云:"死的境界二者必居其一:或是全空,死者毫無知覺;或是如世俗所云,靈魂由此界遷居彼界。"關于后者,他說了些彼界比此界公正之類的話,意在譏諷判他死刑的法官們,內心其實并不相信靈魂不死。前者才是他對死的真實看法:"死者若無知覺,如睡眠無夢,死之所得不亦妙哉!"因為"與生平其他日夜比較",無夢之夜最"痛快"。 把死譬作無夢的睡眠,這是一種常見的說法。然而,兩者的不同是一目了然的。酣睡的痛快,恰恰在于醒來時感到精神飽滿,如果長眠不醒,還有什么痛快可言? 我是絕對不能贊同把無感覺狀態說成幸福的。世上一切幸福,皆以感覺為前提。我之所以戀生,是因為活著能感覺到周圍的世界,自己的存在,以及我對世界的認知和沉思。我厭惡死,正是因為死永遠剝奪了我感覺這一切的任何可能性。我也曾試圖勸說自己:假如我睡著了,未能感覺到世界和我自己的存在,假如有些事發生了,我因不在場而不知道,我應該為此悲傷嗎?那么,就把死當作睡著,把去世當作不在場吧。可是無濟于事,我太明白其間的區別了。我還曾試圖勸說自己:也許,垂危之時,感官因疾病或衰老而遲鈍,就不會覺得死可怕了。但是,我立刻發現這推測不能成立,因為一個人無力感受死的可怕,并不能消除死的可怕的事實,而且這種情形本身更其可怕。 據說,蘇格拉底在聽到法官們判他死刑的消息時說道:"大自然早就判了他們的死刑。"如此看來,所謂無夢之夜的老生常談也只是自我解嘲,他的更真實的態度可能是一種宿命論,即把死當作大自然早已判定的必然結局加以接受。 四 順從自然,服從命運,心甘情愿地接受死亡,這是斯多噶派的典型主張。他們實際上的邏輯是,既然死是必然的,恐懼、痛苦、抗拒全都無用,那就不如爽快接受。他們強調這種爽快的態度,如同旅人離開暫居的客店重新上路(西塞羅),如同果實從樹上熟落,或演員幕落后退場(奧勒留)。塞涅卡說:只有不愿離去才是被趕出,而智者愿意,所以"智者決不會被趕出生活"。頗帶斯多噶氣質的蒙田說:"死說不定在什么地方等候我們,讓我們到處都等候它吧。"仿佛全部問題在于,只要把不愿意變為愿意,把被動變為主動,死就不可怕了。 可是,怎樣才能把不愿意變為愿意呢?一件事情,僅僅因為它是必然的,我們就愿意了嗎?死亡豈不正是一件我們不愿意的必然的事?必然性意味著我們即使不愿意也只好接受,但并不能成為使我們愿意的理由。烏納穆諾寫道:"我不愿意死。不,我既不愿意死,也不愿意愿意死。我要求這個'我',這個能使我感覺到我活著的可憐的'我',能活下去。因此,我的靈魂的持存問題便折磨著我。""不愿意愿意死"--非常確切!這是靈魂的至深的呼聲。靈魂是絕對不能接受寂滅的,當肉體因為衰病而"愿意死"時,當心智因為認清宿命而"愿意死"時,靈魂仍然要否定它們的"愿意"!但斯多噶派哲學家完全聽不見靈魂的呼聲,他們所關心的僅是人面對死亡時的心理生活而非精神生活,這種哲學至多只有心理策略上的價值,并無精神解決的意義。 當然,我相信,一個人即使不愿意死,仍有可能堅定地面對死亡。這種堅定性倒是與死亡的必然性不無聯系。拉羅什福科曾經一語道破:"死亡的必然性造就了哲學家們的全部堅定性。"在他口中這是一句相當刻薄的話,意思是說,倘若死不是必然的,人有可能永生不死,哲學家們就不會以如此優雅的姿態面對死亡了。這使我想起了荷馬講的一個故事。特洛亞最勇敢的英雄赫克托耳這樣動員他的部下:"如果避而不戰就能永生不死,那么我也不愿沖鋒在前了。但是,既然遲早要死,我們為何不拼死一戰,反把榮譽讓給別人?"畢竟是粗人,說的是大實話,不像哲學家那樣轉彎抹角。事實上,從容赴死決非心甘情愿接受寂滅,而是不得已退求其次,注意力放在尊嚴、榮譽等仍屬塵世目標上的結果。 五 死亡的普遍性是哲學家們勸我們接受死的又一個理由。 盧克萊修要我們想一想,在我們之前的許多偉人都死了,我們有什么可委屈的?奧勒留提醒我們記住,有多少醫生在給病人下死亡診斷之后,多少占星家在預告別人的忌日之后, 多少哲學家在大談死和不朽之后,多少英雄在橫掃千軍之后,多少暴君在濫殺無辜之后,都死去了。總之,在我們之前的無數世代,沒有人能逃脫一死。迄今為止,地球上已經發生過太多的死亡,以至于如一位詩人所云,生命只是死亡的遺物罷了。 與我們同時以及在我們之后的人,情況也一樣。盧克萊修說:"在你死后,萬物將隨你而來。"塞涅卡說:"想想看,有多少人命定要跟隨你死去,繼續與你為伴!"蒙田說:"如果伴侶可以安慰你,全世界不是跟你走同樣的路么?" 人人都得死,這能給我們什么安慰呢?大約是兩點:第一,死是公正的,對誰都一視同仁;第二,死并不孤單,全世界都與你為伴。 我承認我們能從人皆有死這個事實中獲得某種安慰,因為假如事情倒過來,人皆不死,惟獨我死,我一定會感到非常不公正,我的痛苦將因嫉妒和委屈而增添無數倍。除了某種英雄主義的自我犧牲之外,一般來說,共同受難要比單獨受難易于忍受。然而,我仍然要說,死是最大的不公正。這不公正并非存在于人與人之間,而是存在于人與神之間。上帝按照自己的形象造人,卻不讓他像自己一樣永生。他把人造得一半是神,-半是獸,將渴望不朽的靈魂和終有一死的肉體同時放在人身上,再不可能有比這更加惡作劇的構思了。 至于說全世界都與我為伴,這只是一個假象。死本質上是孤單的,不可能結伴而行。我們活在世上,與他人共在,死卻把我們和世界、他人絕對分開了。在一個瀕死者眼里,世界不再屬于他,他人的生和死都與他無關。他站在自己的由生入死的出口上,那里只有他獨自一人,別的瀕死者也都在各自的出口上,并不和他同在。死總是自己的事,世上有多少自我,就有多少獨一無二的死,不存在一個一切人共有的死。死后的所謂虛無之境也無非是這一個獨特的自我的絕對毀滅,并無一個人人共赴的歸宿。 六 那么--盧克萊修對我們說--"回頭看看我們出生之前那些永恒的歲月,對于我們多么不算一回事。自然把它作為鏡子,讓我們照死后的永恒時間,其中難道有什么可怕的東西?" 這是一種很巧妙的說法,為后來的智者所樂于重復。 塞涅卡:"這是死在拿我做試驗嗎?好吧,我在出生前早已拿它做過一次試驗了!""你想知道死后睡在哪里?在那未生的事物中。""死不過是非存在,我已經知道它的模樣了。喪我之后正與生我之前一樣。""一個人若為自己未能在千年之前活著而痛哭,你豈不認為他是傻瓜?那么,為自己千年之后不再活著而痛哭的人也是傻瓜。" 蒙田:"老與少拋棄生命的情景都一樣。沒有誰離開它不正如他剛走進去。""你由死入生的過程無畏也無憂,再由生入死走一遍吧。" 事實上,在讀到上述言論之前,我自己就已用同樣的理由勸說過自己。捫心自問,在我出生之前的悠悠歲月中,世上一直沒有我,我對此確實不感到絲毫遺憾。那么,我死后世上不再有我,情形不是完全一樣嗎? 真的完全一樣嗎?總覺得有點不一樣。不,簡直是大不一樣!我未出生時,世界的確與我無關。可是,對于我來說,我的出生是一個決定性的事件,由于它世界就變成了一個和我息息相關的屬于我的世界。即使是那個存在于我出生前無窮歲月中的世界,我也可以把它作為我的對象,從而接納到我的世界中來。我可以閱讀前人的一切著作,了解歷史上的一切事件。盡管它們產生時尚沒有我,但由于我今天的存在,便都成了供我閱讀的著作和供我了解的事件。而在我死后,無論世上還會(一定會的!)誕生什么偉大的著作,發生什么偉大的事件,都真正與我無關,我永遠不可能知道了。 譬如說,盡管曹雪芹活著時,世上壓根兒沒有我,但今天我卻能享受到讀《紅樓夢》的極大快樂,真切感覺到它是我的世界的一個組成部分。倘若我生活在曹雪芹以前的時代,即使我是金圣嘆,這部作品和我也不會有絲毫關系了。 有時我不禁想,也許,出生得愈晚愈好,那樣就會有更多的佳作、更悠久的歷史、更廣大的世界屬于我了。但是,晚到何時為好呢?難道到世界末日再出生,作為最后的證人得以回顧人類的全部興衰,我就會滿意?無論何時出生,一死便前功盡棄,留在身后的同樣是那個與自己不再有任何關系的世界。 自我意識強烈的人本能地把世界看作他的自我的產物,因此他無論如何不能設想,他的自我有一天會毀滅,而作為自我的產物的世界卻將永遠存在。不錯,世界曾經沒有他也永遠存在過,但那是一個為他的產生做著準備的世界。生前的無限時間中沒有他,卻在走向他,終于有了他。死后的無限時間中沒有他,則是在背離他,永遠不會有他了。所以,他接受前者而拒絕后者,又有什么可奇怪的呢? 七 迄今為止的勸說似乎都無效,我仍然不承認死是一件合理的事。讓我變換一下思路,看看永生是否值得向往。 事實上,最早沉思死亡問題的哲學家并未漏過這條思路。盧克萊修說:"我們永遠生存和活動在同樣事物中間,即使我們再活下去,也不能鑄造出新的快樂。"奧勒留說:"所有來自永恒的事物作為形式是循環往復的,一個人是在一百年還是兩千年或無限的時間里看到同樣的事物,這對他是一回事。"總之,太陽下沒有新東西,永生是不值得向往的。 我們的確很容易想像出永生的單調,因為即使在現在這短促的人生中,我們也還不得不熬過許多無聊的時光。然而,無聊不能歸因于重復。正如健康的胃不會厭倦進食,健康的肺不會厭倦呼吸,健康的肉體不會厭倦做愛一樣,健全的生命本能不會厭倦日復一日重復的生命活動。活躍的心靈則會在同樣的事物上發現不同的意義,為自己創造出巧妙的細微差別。遺忘的本能也常常助我們一臂之力,使我們經過適當的間隔重新產生新鮮感。即使假定世界是一個由有限事物組成的系統,如同一副由有限棋子組成的圍棋,我們仍然可能像一個入迷的棋手一樣把這副棋永遠下下去。仔細分析起來,由死造成的意義失落才是無聊的至深根源,正是因為死使一切成為徒勞,所以才會覺得做什么都沒有意思。一個明顯的證據是,由于永生信念的破滅,無聊才成了一種典型的現代病。 可是,對此也可提出一個反駁:"沒有死,就沒有愛和激情,沒有冒險和悲劇,沒有歡樂和痛苦,沒有生命的魅力。總之,沒有死,就沒有了生的意義。"--這正是我自己在數年前寫下的一段話。波伏瓦在一部小說中塑造了一個不死的人物,他因為不死而喪失了真正去愛的能力。的確,人生中一切歡樂和美好的東西因為短暫更顯得珍貴,一切痛苦和嚴肅的感情因為犧牲才更見出真誠。如此看來,最終剝奪了生的意義的死,一度又是它賦予了生以意義。無論寂滅還是永生,人生都逃不出荒謬。不過,有時我很懷疑這種悖論的提出乃是永生信念業已破滅的現代人的自我安慰。對于希臘人來說,這種悖論并不存在,荷馬傳說中的奧林匹斯眾神絲毫沒有因為不死而喪失了戀愛和冒險的好興致。 好吧,讓我們退一步,承認永生是荒謬的,因而是不值得向往的,但這仍然不能證明死的合理。我們最多只能退到這一步:承認永生和寂滅皆荒謬,前者不合生活現實的邏輯,后者不合生命本能的邏輯。 八 何必再繞彎子呢?無論舉出多少理由都不可能說服你,干脆說出來吧,你無非是不肯舍棄你那可憐的自我。 我承認。這是我的獨一無二的自我。 可是,這個你如此看重的自我,不過是一個偶然,一個表象,一個幻像,本身毫無價值。 我聽見哲學家們異口同聲地說。這下可是擊中了要害。盡管我厭惡這種貶抑個體的立場,我仍愿試著在這條思路上尋求一個解決, 我對自己說:你是一個純粹偶然的產物,大自然產生你的概率幾乎等于零。如果你的父母沒有結合(這是偶然的),或者結合了,未在那個特定的時刻做愛(這也是偶然的),或者做愛了,你父親釋放的成億個精子中不是那個特定的精子使你母親受孕(這更是偶然的),就不會有你。如果你父母各自的父母不是如此這般,就不會有你的父母,也就不會有你。這樣一直可以推到你最早的老祖宗,在不計其數的偶然中,只要其中之一改變,你就壓根兒不會誕生。難道你能為你未曾誕生而遺憾嗎?這豈不就像為你的父母、祖父母、外祖父母等等在某月某日未曾做愛而遺憾一樣可笑嗎?那么,你就權作你未曾誕生好了,這樣便不會把死當一回事了。無論如何,一個偶然得不能再偶然的存在,一件僥幸到非分地步的禮物,失去了是不該感到委屈的。滾滾長河中某一個偶然泛起的泡沫,有什么理由為它的迸裂憤憤不平呢? 然而,我還是委屈,還是不平!我要像金圣嘆一樣責問天地:"既已生我,便應永在;脫不能爾,便應勿生。如之何本無有我……無端而忽然生我;無端而忽然生者,又正是我;無端而忽然生一正是之我,又不容之少住……"盡管金圣嘆接著替天地開脫,說既為天地,安得不生,無論生誰,都各各自以為我,其實未嘗生我,我固非我,但這一番邏輯實出于不得已,只是為了說服自己接受我之必死的事實。 一種意識到自身存在的存在按其本性是不能設想自身的非存在的。我知道我的出生純屬偶然,但是,既已出生,我就不再能想像我將不存在。我甚至不能想像我會不出生,一個絕對沒有我存在過的宇宙是超乎我的想像力的。我不能承認我只是永恒流變中一個可有可無旋生旋滅的泡影,如果這樣,我是沒有勇氣活下去的。大自然產生出我們這些具有自我意識的個體,難道只是為了讓我們意識到我們僅是幻像,而它自己僅是空無?不,我一定要否認。我要同時成為一和全,個體和整體,自我和宇宙,以此來使兩者均獲得意義。也就是說,我不再勸說自己接受死,而是努力使自己相信某種不朽。正是為了自救和救世,不肯接受死亡的靈魂走向了宗教和藝術。 九 "信仰就是愿意信仰;信仰上帝就是希望真有一個上帝。"烏納穆諾的這句話點破了一切宗教信仰的實質。 我們第一不能否認肉體死亡的事實,第二不能接受死亡,剩下的惟一出路是為自己編織出一個靈魂不死的夢幻,這個夢幻就叫做信仰。借此夢幻,我們便能像賀拉斯那樣對自己說:"我不會完全死亡!"我們需要這個夢幻,因為如惠特曼所云:"沒有它,整個世界才是一個夢幻。" 誕生和死亡是自然的兩大神秘。我們永遠不可能真正知道,我們從何處來,到何處去。我們無法理解虛無,不能思議不存在。這就使得我們不僅有必要而且有可能編織夢幻。誰知道呢,說不定事情如我們所幻想的,冥冥中真有一個亡靈繼續生存的世界,只是因為陰陽隔絕,我們不可感知它罷了。當柏拉圖提出靈魂不死說時,他就如此鼓勵自己:"榮耀屬于那值得冒險一試的事物!"帕斯卡爾則直截了當地把關于上帝是否存在的爭論形容為一場賭博,理智無法決定,惟憑抉擇。賭注下在上帝存在這一面,賭贏了就贏得了一切,賭輸了卻一無所失。反正這是惟一的希望所在,寧可信其有,總比絕望好些。 可是,要信仰自己毫無把握的事情,又談何容易。帕斯卡爾的辦法是,向那些盲信者學習,遵循一切宗教習俗,事事做得好像是在信仰著的那樣。"正是這樣才會自然而然使你信仰并使你牲畜化。"他的內心獨白:"但,這是我所害怕的。"立刻反問自己:"為什么害怕呢?你有什么可喪失的呢?"非常形象!說服自己真難!對于一個必死的人來說,的確沒有什么可喪失的。也許會喪失一種清醒,但這清醒正是他要除去的。一個真正為死所震撼的人要相信不死,就必須使自己"牲畜化",即變得和那些從未真正思考過死亡的人(盲信者和不關心信仰者均屬此列)一樣。對死的思考推動人們走向宗教,而宗教的實際作用卻是終止這種思考。從積極方面說,宗教倡導一種博愛精神,其作用也不是使人們真正相信不死,而是在博愛中淡忘自我及其死亡。 我姑且假定宗教所宣稱的靈魂不死或輪回是真實的,即使如此,我也不能從中獲得安慰。如果這個在我生前死后始終存在著的靈魂,與此生此世的我沒有意識上的連續性,它對我又有何意義?而事實上,我對我出生前的生活確然茫然無知,由此可以推知我的亡靈對我此生的生活也不會有所記憶。這個與我的塵世生命全然無關的不死的靈魂,不過是如同黑格爾的絕對精神一樣的抽象體。把我說成是它的天國歷程中的一次偶然墮落,或是把我說成是大自然的永恒流變中的一個偶然產物,我看不出兩者之間究竟有何區別。 烏納穆諾的話是不確的,愿意信仰未必就能信仰,我終究無法使自己相信有真正屬于我的不朽。一切不朽都以個人放棄其具體的、個別的存在為前提。也就是說,所謂不朽不過是我不復存在的同義語罷了。我要這樣的不朽有何用? 十 現在無路可走了。我只好回到原地,面對死亡,不回避但也不再尋找接受它的理由。 肖斯塔科維奇拒絕在他描寫死亡的《第十四交響樂》的終曲中美化死亡,給人廉價的安慰。死是真正的終結,是一切價值的毀滅。死的權力無比,我們接受它并非因為它合理,而是因為非接受它不可。 這是多么徒勞:到頭來你還是不愿意,還是得接受! 但我必須作這徒勞的思考。我無法只去注意金錢、地位、名聲之類的小事,而對終將使自己喪失一切的死毫不關心。人生只是瞬間,死亡才是永恒,不把死透徹地想一想,我就活不踏實, 一個人只要認真思考過死亡,不管是否獲得使自己滿意的結果,他都好像是把人生的邊界勘察了一番,看到了人生的全景和限度。如此他就會形成一種豁達的胸懷,在沉浮人世的同時也能跳出來加以審視。他固然仍有自己的追求,但不會把成功和失敗看得太重要。他清楚一切幸福和苦難的相對性質,因而快樂時不會忘形,痛苦時也不致失態。 奧勒留主張"像一個有死者那樣去看待事物","把每一天都作為最后一天度過"。例如,你渴望名聲,就想一想你以及知道你的名字的今人后人都是要死的,便會明白名聲不過是浮云。你被人激怒了。就想一想你和那激怒你的人都很快將不復存在,于是會平靜下來。你感到煩惱或悲傷,就想一想曾因同樣事情痛苦的人們哪里去了,便會覺得為這些事痛苦是不值得的。他的用意僅在始終保持恬靜的心境,我認為未免消極。人生還是要積極進取的,不過同時不妨替自己保留著這樣一種有死者的眼光,以便在必要的時候甘于退讓和獲得平靜。 思考死亡的另一個收獲是使我們隨時做好準備,即使明天就死也不感到驚慌或委屈。盡管我始終不承認死是可以接受的,我仍贊同許多先哲的這個看法:既然死遲早要來,早來遲來就不是很重要的了。在我看來,我們應該也能夠做到的僅是這個意義上的不怕死。 古希臘最早的哲(www.lz13.cn)人之一比阿斯認為,我們應當隨時安排自己的生命,既可享高壽,也不慮早折。盧克萊修說:"盡管你活滿多少世代的時間,永恒的死仍在等候著你;而那與昨天的陽光偕逝的人,比起許多月許多年以前就死去的,他死而不復存在的時間不會是更短。"奧勒留說:"最長壽者將被帶往與早夭者相同的地方。"因此,"不要把按你能提出的許多年后死而非明天死看成什么大事。"我覺得這些話都說得很在理。面對永恒的死,一切有限的壽命均等值。在我們心目中,一個古人,一個幾百年前的人,他活了多久,緣何而死,會有什么重要性么?漫長歲月的間隔使我們很容易揚棄種種偶然因素,而一目了然地看到他死去的必然性:怎么著他也活不到今天,終歸是死了!那么,我們何不置身遙遠的未來,也這樣來看待自己的死呢?這至少可以使我們比較坦然地面對突如其來的死亡威脅。我對生命是貪婪的,活得再長久也不能死而無憾。但是既然終有一死,為壽命長短憂慮便是不必要的,能長壽當然好,如果不能呢,也沒什么,反正是一回事!蕭伯納高齡時自擬墓志銘云:"我早就知道無論我活多久,這種事情遲早總會發生的。"我想,我們這些尚無把握享高齡的人應能以同樣達觀的口吻說:既然我知道這種事情遲早總會發生,我就不太在乎我能活多久了。一個人若能看穿壽命的無謂,他也就盡其所能地獲得了對死亡的自由。他也許仍畏懼形而上意義上的死,即寂滅和虛無,但對于日常生活中的死,即由疾病或災禍造成的他的具體的死,他已在相當程度上克服了恐懼之感。 死是個體的絕對毀滅,倘非自欺欺人,從中決不可能發掘出正面的價值來。但是,思考死對 于生卻是有價值的,它使我能以超脫的態度對待人生一切遭際,其中包括作為生活事件的現 實中的死。如此看來,對死的思考盡管徒勞,卻并非沒有意義。 周國平作品_周國平散文集 周國平:愛的距離 周國平:論成功分頁:123

留言列表

留言列表